Por José María Posse / Abogado, escritor, historiador.

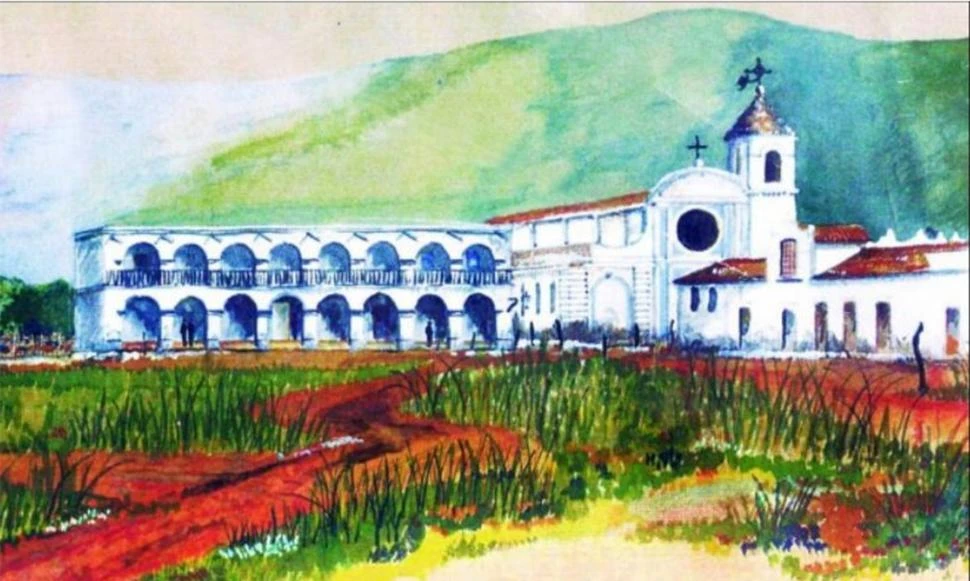

En tiempos de la colonia, la ciudad de San Miguel de Tucumán estaba reducida a cinco cuadras, con un trazo similar al de su primer asentamiento en Ibatín. La plaza central tenía en frente al Cabildo, La Matriz y San Francisco, antes de los jesuitas. Poco más allá, estaban los conventos de Mercedarios y Dominicos. Ricardo Jaimes Freyre describiría a la plaza como un vasto cuadro sin ornamento alguno (lodazal en verano, colchón de tierra en invierno), en cuyo ámbito crecía libremente la hierba; lo limitaba una cuádruple hilera de edificios anchos y chatos, techados de barro o rojas tejas sin parapeto. Más allá abundaban las huertas y los naranjales.

A finales del siglo XVIII la población no superaba los 4.000 habitantes. Tal fue el núcleo que despertaba al nuevo siglo sin visión de crecimiento, apegado caprichosamente a las viejas costumbres y la falta de innovación. En realidad, la única construcción importante era el Cabildo, edificio de dos pisos con arcadas y galerías. Su campana convocaba al pueblo o a los magistrados, señalaba la hora de la guardia o anunciaba peligros. En momentos de júbilo, su sonido autorizaba regocijos.

Sobre la vereda sur, estaba la iglesia Matriz con el cementerio al costado: amenazaba derrumbarse por su estado ruinoso, lo que obligó a reemplazarla, en las ceremonias especiales, por las más habitables de San Francisco o la Merced. Fuera del Cabildo y los templos, el resto de las construcciones carecía de belleza arquitectónica o de comodidades, como no fuera la amplitud de habitaciones y patios. Normalmente, las casas tenían galerías de arcos. Los techos eran de dos aguas y cubierta de tejas. Las rejas cerraban los zaguanes y en el patio, los pozos solían marcar el centro. En la edificación había numerosos claros. Ninguna calle estaba empedrada y la tierra se desplegaba cortada por zanjas o protuberancias, que las pesadas ruedas de las carretas no hacían más que acentuar, con su trazado de huellas.

La provisión del agua potable era todo un problema. Se excavaron pozos y la gente de mayores recursos mandó a construir aljibes que se llenaban con el agua de lluvia. En 1686, a su costa, el procurador general Francisco de Abreu construyó una acequia pública; se la llamaba “Acequia del Bajo”, por su ubicación en ámbitos del hoy Parque 9 de Julio. Claro que la ciudad se encontraba muy arriba del curso de agua, razón por la cual el líquido debía ser transportado hasta allí por “carros aguateros”, los que distribuían el agua casa por casa.

Lo comercial y lo social

Por lo demás, la mayoría de los edificios que circundaban la plaza eran tiendas. Las más prósperas comerciaban artículos europeos o “efectos de Castilla”, como se les llamaba. Según los recuerdos de don Florencio Sal, “entre los títulos de vanidad de nuestros abuelos, se contaba el de ser dueño o dependiente de una tienda, que era una de las ocupaciones distinguidas”. “Esto era un comienzo de roce social y adquisición de hábitos de cultura: en suma, lo más adecuado para un joven decente, que debía principiar por enterarse de las reglas del interés compuesto y de la economía”, señalaba.

Las familias españolas se reunían con cierta frecuencia. “Se bailaba el vals, el minué, la contradanza y terminaban las tertulias con los bailecitos populares llamados el escondido, el remedio, la marquita, el tunante, la chacarera, el gato y el ecuador, entre otros”, relataba en sus crónicas, que describen los detalles de la hospitalidad de aquellos tiempos. “A los invitados se los obsequiaba con yerba, mistelas de varias clases, anís, aloja de algarroba y naranjada con aguardiente, llamadas estas últimas quemaditos, y a las señoritas se les servían rosquetes, tartitas de leche y buñuelos”.

Las virtudes de la joven de la casa quedaban realzadas notablemente si en estas reuniones -por supuesto, los romances iban tejiendo su trama- se tocaba el piano. Eran veladas donde, por lo demás, participaba toda la familia: había desde juegos de salón y adivinanzas hasta poesías que recitaban los chicos. El noviazgo daba ocasión a la novia para sacar a relucir sus habilidades. Tejía puntillas con horquillas, elaboraba randas, bordaba iniciales en toda la ropa: en fin, una tarea minuciosa que tardaba años en concluir. Es que también tardaba años -de dos a cinco- los noviazgos, en cuyo transcurso los protagonistas nunca podían estar solos, salvo mientras bailaban o cuando alguno acompañaba al otro al piano. La mirada vigilante de la madre, cuando no de toda la familia, era testigo de cuanto se decía, en visitas de días y horas prefijadas por el padre, cuya autoridad nadie hubiera osado discutir. En cuanto a la salida de las niñas a la calle, solo podían tener lugar cuando las acompañaba una persona mayor, pero, “el instinto social encontraba su derivación” en el recorrido por las tiendas, detrás de cuyos mostradores atendían los mozos de la más selecta sociedad. Allí, dice Sal, “entre alegres conversaciones y coqueterías, adquirían novedades de vestir y conquistaban corazones”.

Las damas, para maquillarse utilizaban un papel pintado, al que “agregaban albayalde y vinagrillo”: esta costumbre, en el bajo pueblo, se exageraba hasta los extremos. “Los perfumes conocidos eran el pachuli, el agua de ámbar y el agua florida”, informa el cronista.

No usaban sombrero las niñas, sino mantas y mantillas, y desplegaban su pelo en largas trenzas”; el lujo solía estar en los peinetones “adornados por perlas u otras joyas”. Una tertulia nocturna no se prolongaba más allá de las 10 de la noche. Era lógico si se piensa lo que representaría, en la aldea de 1810, la caminata de regreso a la casa, con el deplorable estado de las calles, la escasa iluminación de candiles, la abundancia de tenebrosos baldíos con matorrales, las verdaderas jaurías de perros que corrían por las calles, todo ello unido a una singular abundancia de supersticiones vinculadas a las ánimas en pena, o los aparecidos.

Abluciones

Los cronistas proporcionan numerosos datos de aquellas primitivas costumbres provinciales. La gente de posición se lavaba diariamente, pero no se bañaban sino en verano, y aun así, pasando todos por la misma agua calentada al sol, en una bañadera fabricada partiendo en dos un barril de aguardiente y cepillando su interior para suavizarlo.

Hasta fines del siglo XIX, las mujeres solían creer que encerraba un gran peligro para la salud usar el agua fría o templada durante ciertos días del mes, según revela Lucio V. Mansilla.

Para sus abluciones, se usaba un jabón fabricado hirviendo las grasas y huesos de los animales faenados, mezclado con un cáustico, durante varios días: luego, la mezcla era secada al sol, dándole forma de barras. Posteriormente, hierbas aromáticas se añadieron para mejorar el jabón casero, que resultaba más perfumado cuanto más se lo añejaba. Las comodidades eran una rareza en las casas, aún de la gente distinguida. Es curioso pensar que los habitantes de una vivienda confortable encontraban natural alejarse hasta el huerto del fondo para utilizar, como “instalaciones sanitarias, lo que apenas podía llamarse letrinas”.

El hogar era “un taller donde la lana se hilaba en ruecas de madera y en primitivos talleres se hacían ponchos y cobijas. La industria doméstica era imprescindible: cuando se carneaba un animal, se lo utilizaba íntegramente. La carne que no se comía inmediatamente era cortada en lonjas o tiras, saladas y puestas al sol, para ser utilizadas como charqui posteriormente. Con el cuero, del animal se fabricaban las botas y los zapatos de toda la familia. Las camas y las sillas eran de armazones de madera en las que entrecruzaban tiras de cuero clavadas en las mismas”.

Las astas se utilizaban para recipientes, y del sebo de los animales salían las velas: era tan fácil hacerlas, que de allí salió la expresión “hacer sebo” como aplicable a los holgazanes. Arena y cenizas hacían de detergentes para limpiar los utensilios de la cocina.

Familia extendida

Constituían la familia, en cada casa, los padres y los hijos, a quienes se agregaban los criados, niñas o niños pobres o huérfanos sin recursos, que prestaban servicio a cambio de casa y comida. En una gran cantidad de casos quedaban adheridos a la familia de por vida, y en muchos testamentos recibían significativos legados de los patrones.

Mientras existió la esclavitud, fueron los esclavos los encargados del trabajo pesado: eran un lujo, y sus dueños sólo se desprendían de ellos en caso de extrema necesidad. El trato, por regla general, era humanitario y carecía de abusos: ello explica que, aún después de legalmente libres, muchos esclavos siguieron prestando servicio en la casa de sus antiguos amos.

La Iglesia tenía poderosa e inexcusable intervención en prácticamente todas las instancias de la vida del vecindario, fueran alegrías o tristezas. Las convocatorias al templo determinaban el cierre de todas las tiendas y pulperías, hasta que el sonido de las campanas autorizara el regreso a la vida normal.

La indiferencia - y qué decir la actitud irreverente- hacia estas normas, era rigurosamente sancionada por los alcaldes. Desde muy temprano, las mujeres convergían a los oficios religiosos con el llamado “vestido de iglesia”, todo negro y austero, tanto si era de la costosa seda china, en la gente acaudalada, como de géneros ordinarios, en el bajo pueblo. La única nota de color estaba dada por la alfombrita que llevaba una esclava acompañando a su ama al templo. Ese tapete se desplegaba en el suelo y allí se sentaba la señora, puesto que no existían asientos ni reclinatorios.

Noticias atrasadas

El trato con el resto del país era prácticamente nulo. Las noticias del mundo exterior llegaban a través de tropas de carretas que habían salido de Buenos Aires casi tres meses atrás, y la población las comentaba durante semanas. Maderas, cueros, arroz y la fabricación de carretas, constituían los principales rubros del comercio, además de los “efectos de Castilla” que se vendían en otras provincias, apunta Julio P. Ávila.

Marcelino de la Rosa testimonia, en cuanto a la educación, que la instrucción se reducía únicamente a leer, escribir y sacar cuentas, esto es, las primeras reglas de la aritmética. Todo lo demás era desconocido. Según Sal, “se escribía con plumas de pato; fragmentos de piedra laja y barritas de plomo hacían de lápices”.

A principios del siglo XIX, el desayuno consistía en el consabido mate (cocido o con bombilla). “Los miembros de las clases acomodadas prefieren el chocolate y otras muchas el té, habiendo quizás adoptado esta costumbre, durante los 45 días que Beresford gobernó la ciudad de Buenos Aires en 1806”, señalaba el viajero Thomas Hog. Se almorzaba a las 12, se comía algo a las 5 y se cenaba a las 9 de la noche. El comedor, un ambiente que hasta entonces carecía de mayor importancia, después pasó a ser la sala más importante de las casas, haciendo a veces la función de sala. En verano, después del almuerzo se dormía la siesta y ésta duraba hasta bien entrada la tarde, cuando ya era la hora del “mate”, que acompañaban con “tortas fritas”, “pastelitos con dulce de leche, de membrillo o de batata”, “pan con chicharrones” o la clásica “tortilla”, hecha simplemente con harina, sal y agua cocinada a las brasas.

En las mesas se ponían uno o dos cántaros de plata con agua o vino, cuyo contenido se servía directamente los comensales. Los ingleses introdujeron la costumbre de un vaso o copa ante cada asiento y de cambiar los platos apara cada comida y de brindar al final. Antes de que ellos llegaran, el mismo plato se usaba durante toda la comida. Las comidas de esa época comenzaban generalmente por la sopa de fideos, de arroz o de pan, a la que se le agregaba uno o dos huevos crudos por comensal, para que se cocinaran en la misma preparación. Seguía el “puchero” hecho con toda clase de verduras, chorizos, legumbres, carne (cola, falda o pechito) o gallina, que se acompañaba con una salsa (cocida o cruda) hecha con tomates y cebollas. La “carbonada” era otra de las comidas que se consumía más comúnmente. Era muy parecida al puchero, pero llevaba choclos, peras o duraznos; luego estaban las sopas (de arroz, fideo o fariña), el “quibebe”, que se hacía con zapallo machacado, al que se le agregaban papas, repollo y arroz; el sábalo de río, frito o guisado; las empanadas; los pasteles de fuente, con carne o pichones; la humita en chala y el pastel de choclo; el picadillo de carne con pasas y las albóndigas; los zapallitos rellenos; el estofado; el mondongo; el guiso de lentejas con chorizos; los tamales; el asado de vaca a las brasas; la pierna de cordero mechada; el pavo relleno (engordado en la huerta de la casa y que se mandaba a hornear a la panadería vecina); las albóndigas de carne con arroz; el locro y las ensaladas de verduras crudas y cocidas. También sabemos que de la vaca solo se utilizaban los costillares y los cuartos, que asaban a la parrilla y ya entrado el siglo XIX, con asadores verticales (“asado a la estaca”). Las achuras quedaban para los perros y los caranchos. Con la carne de cerdo hacían chorizos y butifarra.

Como postre había una gran variedad: pastelitos, quesillo (hecho con leche de cabra) con arrope, higos de tuna, arroz con leche, mazamorra, candeal, chuño, sémola con leche y canela, sidra callota, batatas a las brasas, yemas quemadas, torrejas y natillas (estas dos últimas, de exclusiva herencia hispánica). En cuanto a las golosinas, era común el consumo de caramelos de miel, alfeñiques, nueces confitadas, “gaznates” y “colaciones”. Los vinos eran escasos. No se conocía el champán, pero se bebía buen vino tinto español, el priorato, el carlón, el jerez y el oporto. El vino del país era malo y sólo se consumía en los bodegones, pero no en las casas de familia. También tomaban una bebida que se llamaba “mistol”, que era un arrope diluido con agua, y había ginebra, grapa y grapa miel, acompañados por gruesos salamines, morcillas y grandes rodajas de pan de campo. Las verduras eran muy escasas, pero abundaba el zapallo y la batata o boñiato.

Las normas de higiene eran muy poco respetadas en aquella época, no sólo por quienes cocinaban en las casas de familia, sino que también por los comerciantes que vendían carne faenada “a campo”, es decir sin ningún tipo de control. Los lecheros que ordeñaban sus vacas sin asepsia y que llevaban en tarros de zinc la leche que vendían casa por casa. Las legumbres venían de las huertas en bolsas (sin lavar y con toda clase de suciedades) y se vendían a granel, lo mismo que el aceite, el café, el vino y tantos otros productos. Tal desmanejo, unido a que se carecía de heladeras y que el hielo recién llegó en 1855 a Buenos Aires, hacía que los productos alimenticios se degradaran muy pronto; por ello, a comienzos del siglo XIX, fueron muy comunes las enfermedades gastrointestinales. Aún así, la gente en general, era más sana porque comía más sano. Además no había conservantes en los alimentos.